Palabras clave: cuento, acompañamiento

A Lucky

Rosario abrazaba con sus manos las de Luz, con esa seda que la amistad había hilvanado con los años. La piel, como tela de cebolla, resaltaba todavía más sus dedos huesudos y largos; despertaban del engarrotamiento cuando otra mano, como la de Rosario ahora, acariciaba la palma y los devolvía a su largueza original. A pesar de ello, Luz jamás permitía la falta de una buena manicura: la cutícula debidamente recortada, las uñas limadas casi al borde de la yema para evitar rasguñarse. El trabajo terminaba con la elección correcta del barniz: cobre, rojo vino o rojo encendido, y solía rematar pintando las uñas con esmero.Quizá la manicura se piense como una vanidad inútil si ya ella no podía moverse ni presumirla, pero para Luz la higiene y el arreglo personal diarios no eran negociables. Ella elegía su vestimenta, zapatos, accesorios, perfume y colores para el maquillaje. ¡Cuidado de no ejecutar las indicaciones!, porque entonces se corría el riesgo de recibir al menos una patada o un pisotón con el tacón, que eran las formas de amonestar a la persona poco avispada.

El asunto del cabello fue un paso mayor. Si antes jugaba con los diferentes largos, los peinados y los colores de los tintes, el resultado no lograba convencerla desde que comenzó a depender de alguien más para hacer los rulos, el secado, las cepilladas para alcanzar la altura debida del crepé y el fleco correspondiente. Por ello, su decisión fue recortarlo para apenas descubrir las orejas. Ese fue el cambio que menos afectó el esmero diario de Luz por verse coqueta. El nuevo corte implicaba un cepillado ligero sin necesidad de usar la secadora, invertir tiempo ni provocarle enojos.

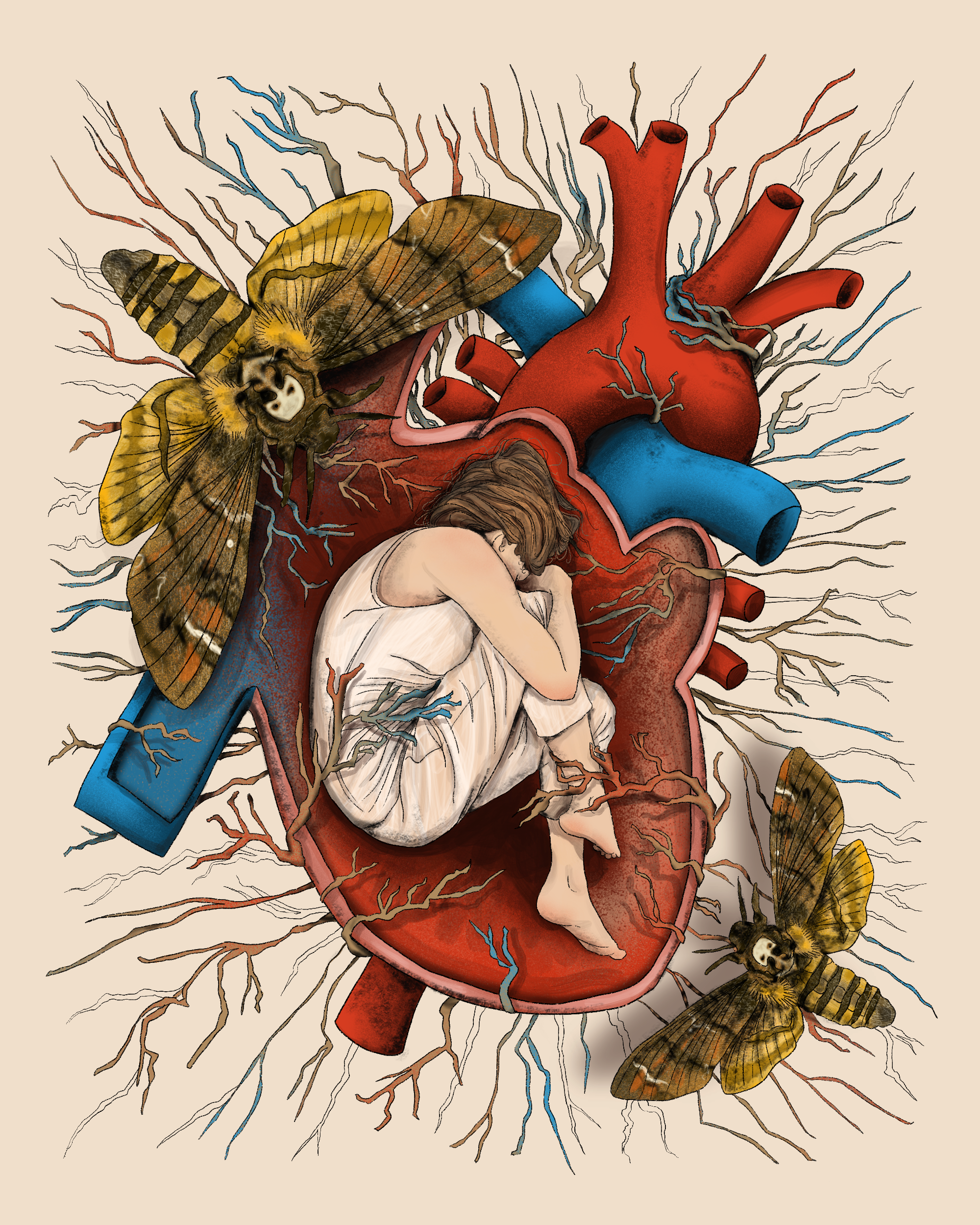

Rebasada toda frontera, la enfermedad había ocupado todo el cuerpo de Luz, antes activo, antes vivo, antes pleno. Su mente, en cambio, guardaba todo el esplendor de lucidez, sentimientos y memoria. De eso, Rosario era testigo y por ese motivo ella era la portadora de los últimos deseos de Luz: “Quiero liberarme de la cárcel que es este cuerpo. Mi cabeza es libre, pero yo estoy en una prisión”.

En ocasiones, desde su silla de ruedas y con la cabeza baja, porque tampoco podía sostener por mucho tiempo el cuello, Luz mantenía la mirada fija en algún punto. Quizá era entonces cuando sus pensamientos revoloteaban como pájaros o mariposas alrededor de su cabeza, le regalaban esa libertad que lo físico le prohibía. Tal vez eran esos momentos cuando su mente imaginaba viajes tan apartados de esas cuatro paredes, cuando le regresaba el movimiento, como el aire o la fuerza del mar al que siempre le tuvo miedo. Es probable que esas mariposas se convirtieran en los monos araña con los que jugó de niña, que se colgara y brincara de rama en rama por todos los árboles. Al volver la vista, encontraba que ella era su propia cárcel.

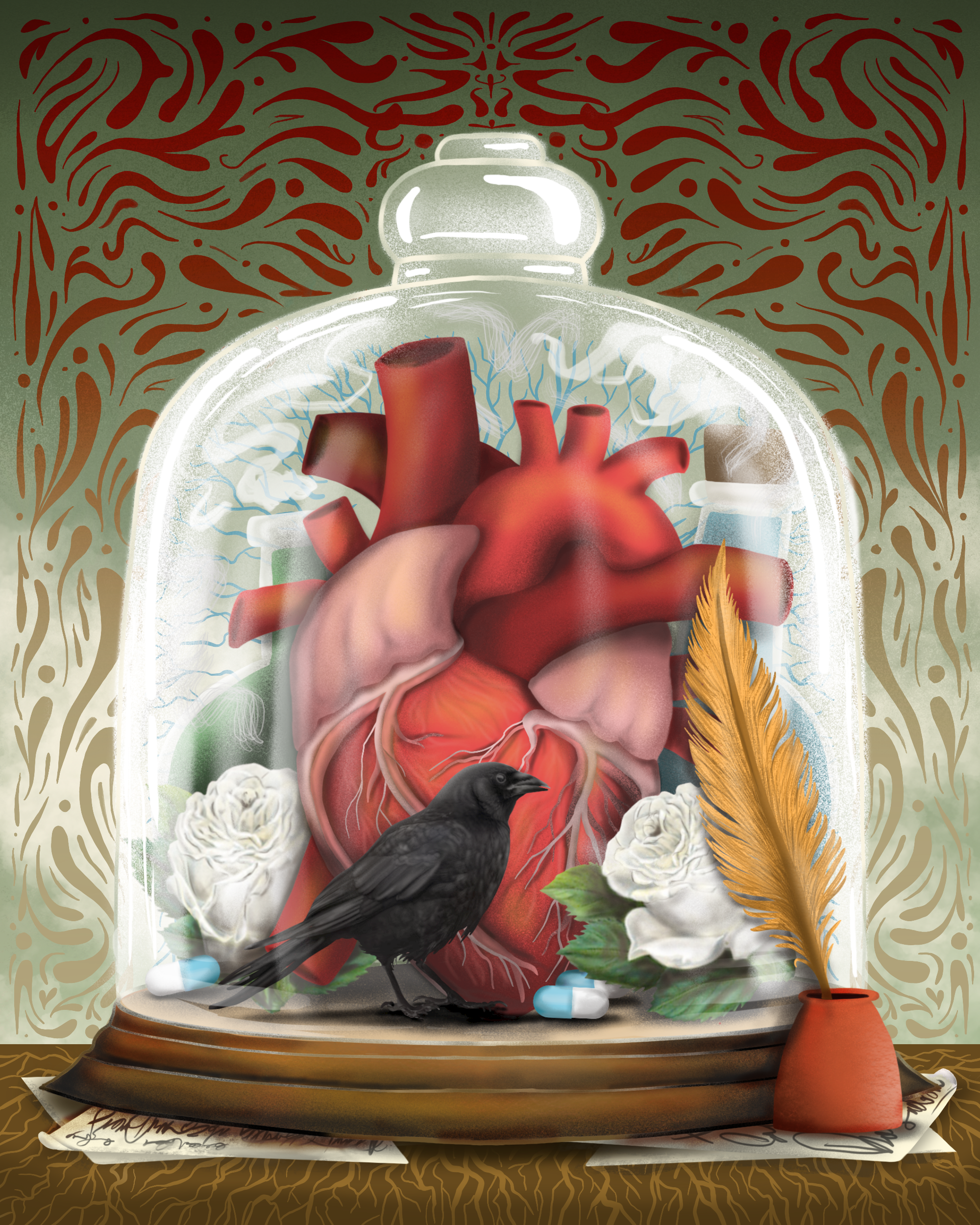

Ilustración Jeremy Monroy

La condena era ya de trece años y quizá podría extenderse “hasta que el corazón o los pulmones se detengan”. Así sentenció el neurólogo la vida de Luz. Su dictamen arbitró esclerosis lateral amiotrófica. Él fue la última parada de un viacrucis entre terapeutas, internistas, cardiólogos, curanderos, chamanes, brujas, tarotistas y resonancias magnéticas para encontrar un diagnóstico. Todos creían acertar en su fallo. Incluso hubo algún facultativo que aseguró haber encontrado la cura a su enfermedad y fingió una innovación de la ciencia médica: extraer sangre de una de sus nalgas para reincorporarla en alguna de las venas del cuello. Al salir de su consultorio, la energía y fuerza de Luz cobraban vida y se prolongaban por quince días. El costo de la consulta valía la pena si ella retomaba sus actividades.

Luego se supo que el galeno aquel era todo un mercenario de la salud: inyectaba microdosis de cocaína en lugar de sangre.

La máquina de coser de Luz despilfarraba taca-taca-taca-taca durante las noches mientras extendía los lienzos de lo que serían las cortinas para su casa. En el día, con las especias, en una alquimia de sabor, hechizaba el pollo o la carne que convertía en placer de los comensales.

No se diga en su consultorio. Con la pulcritud de la atención de Luz aquellas bocas, antes cuevas inexplorables, se transformaban en espejos donde la belleza recuperaba cierta posición.

Un día, después de la visita al neurólogo, Luz y sus hijos pensaron que la enfermedad se instalaba en ella como un huésped incidental y fugaz. Era extraña su presencia, no respondía a ninguna de las preguntas sobre su comportamiento. Por un lapso, la enfermedad estuvo como ausente, sin causar molestia ni reparo, como oruga en la trama de su capullo. Indiferente a los otros. ¿Por qué habrían de importarle?

Sin embargo, con urgencia, ocupó el lugar de soberana, de monarca absoluta en su pequeño reino con tres esclavos, Luz y sus dos hijos, a quienes subordinó. Como dictadora, jamás respondió las dudas de sus vasallos, los sometió sin miramientos. La destreza que Luz urdía en su consultorio dental y en su afición por la costura, cedió a las puntadas irreversibles de la enfermedad para coser un nuevo patrón de vida. Ella no volvería a trabajar como profesionista. Sus hijos, Iñaki y Uxua, se convirtieron en los padres de su propia madre: cuando su adolescencia todavía brotaba, la vida adulta pronto germinó en ellos.

Sus horas de estudio se alinearon a la urgencia del trabajo, de tal forma que Iñaki y Uxua fueron los nuevos proveedores económicos, en la medida en que a los trece y dieciséis años se puede serlo, y los feudatarios de una tirana.

En los siguientes meses, los movimientos de Luz se agotaban con los pocos pasos firmes que alcanzaba a dar. Y a cada paso, un desplome, lo cual se convirtió en ley.

Sus caídas frecuentes se tradujeron en moretones, descalabradas, férulas… La soberana urdía un telar de visitas al hospital y exigía un tributo cada vez más alto. La condición de Luz regresaba a sus primeras etapas de la vida: la duchaban, la aseaban después de ir al baño, le lavaban los dientes, la peinaban, la arreglaban tan coqueta como a ella le gustaba, le daban de comer pequeños bocados para no ahogarla.

Ya en una silla de ruedas, Luz observaba e intentaba rebelarse contra el yugo, pero su enfermedad ajustaba cada uno de sus intentos al minar toda actividad.

Luz daba indicaciones a sus hijos de cómo actuar ante la emergencia, para llenarlos de fortaleza ante el declive.

Si bien la sombra de la enfermedad se izaba como la gran carpa de un circo, cubriendo cada rincón y personaje que asistiera a él, Luz logró coser relámpagos de esperanza en ese lienzo, con destellos de bromas y sarcasmos sobre sí misma. ¿Una reconciliación con el verdugo? Es posible. De cualquier forma, se bordaban escenas de complicidad, quizá una partida nueva donde se sabe que no hay cura, pero existe la sed de exprimir cada momento de vida.

Fue necesario insertar una aguja de dolor porque así obtendría puntadas de fortaleza, y Luz supo el momento y la forma de hacerlo. Así, el miedo se convirtió en aceptación, como torero dispuesto a enfrentar a la bestia, ya fuera con un estoque para vencer o morir hasta el final.

De a poco —no sin ira, dolor como maraña, amargura y temor—, como hijos pródigos, Luz y sus hijos encontraron una ruta: volverse camaleones ante cada nuevo escollo.

El hilo de la vida diaria logró un tejido nuevo de amor entre risas, señas y mímica como el lenguaje para entender a Luz. El habla cesó cuando la traqueostomía reemplazó la respiración natural, pero jamás la lucidez e inteligencia se perdieron. Al circo hospitalario ya existente en casa, se unieron un ventilador y un aspirador portátiles que requirieron de la acrobacia de Iñaki y Uxua para practicar al menos tres procedimientos al día. Hacían malabares con los horarios para el trabajo, el cuidado, la escuela, los dineros. Pero el acto mayor era el de Luz al soportar la introducción de la sonda a través de la tráquea como espada cruzando la garganta, tantas veces como las flemas se acumularan.

En un acto de rebeldía a su enfermedad, Luz dejó de usar collares y dijes para sustituirlos con mascadas que resaltaran su cuello. Si estaba dispuesta a acabar con ella, Luz la enfrentaría de cara, ya sin el recelo del primer encuentro.

Rosario transitaba en épocas como una cuidadora más o como agua de azahar para aliviar la tensión del nudo de la enfermedad. Desentrañaba un poco el enredo cotidiano de aquellos tres para formar una nueva madeja que continuara la confección de la tela del cuidado, el respeto, el amor y la paciencia. Su tarea no era fácil y menos cuando el zurcido de la vida de Luz se adivinaba más delgado. Por eso, cuando logró hacer entender que era necesario cortar el oxígeno que la unía a ese telar, finalizar el tapiz que ilustraba trece años de sufrimiento, Rosario se abrigó de compasión y humanidad. Luz, con los ojos colmados de agradecimiento, asintió ante el movimiento de Rosario sobre la válvula del tanque. Luego, se sentó en la cama junto a ella. El hilo de la vida se desvanecía. Rosario abrazó con sus manos las de Luz, con la seda que la amistad había bordado con los años.

Luz iniciaba un encaje nuevo, ahora con estrellas y mar. Ya sin miedo.

Sobre la autora

Cruz Roja Mexicana. Escuela de enfermería

Sugerencia de citación:

Fonseca, I. N. (2023). El bordado de Luz. Medicina y Cultura, 1(2), mc23a-17.

https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2023.1.2.17

Itza Nahomy Fonseca

Es economista, bioeticista y docente en la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Mexicana. Ha publicado en la Revista de Medicina y Cine de la Universidad de Salamanca, España. En el suplemento de salud “Letra S” en la Ciudad de México.

Contacto: itza.nahomy@gmail.com

¡Lee más de nuestro contenido!

El interés de Ricardo Tapia por la bioética

Asunción Álvarez del Río

Medirse uno mismo

Alberto Lifshitz

Usar ambos lados del cerebro

Alberto Lifshitz

“¿En verdad no tienen nada?”

Herlinda Dabbah M.

Cómo escribir sobre ciencia y atrapar a los lectores

Martha Duhne Backhauss

Dr. Fernando Ortiz Monasterio, retrato de un cirujano iconoclasta

TV UNAM