Palabras clave: relato, muerte, acompañamiento

La muerte y yo no somos viejas amigas, pero sin duda sí somos conocidas. Alguna vez ha percibido mi alma. Estoy segura de que la reconoce en su incesante rondín nocturno y en mis largas veladas en turno. Estoy segura de que nos hemos visto y, aunque en ocasiones me ha sorprendido dispersa y otras muchas cabeceando de sueño, hemos compartido por segundos toda nuestra atención en una misma alma, en una misma persona.

He pensado en todas las veces que me ha observado de cerca, ignorando mi presencia y en atenta vigilia a quienes he acompañado en su lecho de muerte, buscando el momento exacto y preciso para escapar con ellas. Hemos sido cercanas, en un último instante le he entregado a personas a mi cuidado, almas cansadas, enfermas, débiles. Admito las veces que me ha dejado atónita cuando aparece de repente, sin previo aviso, en un segundo; tan tajante, tan fugaz, tan inexplicable, tan muerte.

La muerte y yo nos reconocemos…

Puedo recordar perfectamente cuando apareció la inquietud de mis letras; fue una noche, mi primera guardia al cuidado de Laura (Laurita), a las ocho de la noche en punto. Cuando entré a su casa noté que el tiempo se había detenido dentro: los muebles de fina madera rígida, rústica, cubiertos por una delgada capa de polvo; elegantes detalles en dorado, telas con estampados florales en marrón rojizo; una lámpara de piso con base de metal que alumbraba el pasillo; una puerta entreabierta. Ahí estaba ella, postrada en cama con un gesto que asemejaba una sonrisa, la calidez en sus ojos cansados, sus manos juntas sobre el pecho reflejando una enorme paz que contrastaba con el silencio de la habitación. Mi primera impresión fue que se trataba de una adulta, su tierna belleza no reflejaba los 66 años plasmados en su expediente. El diagnóstico era certero: cáncer en etapa terminal. Por lo tanto, necesitaba recibir cuidados paliativos. Ahí empezaba mi trabajo y la razón por la que me encontraba ahí. Soy enfermera.

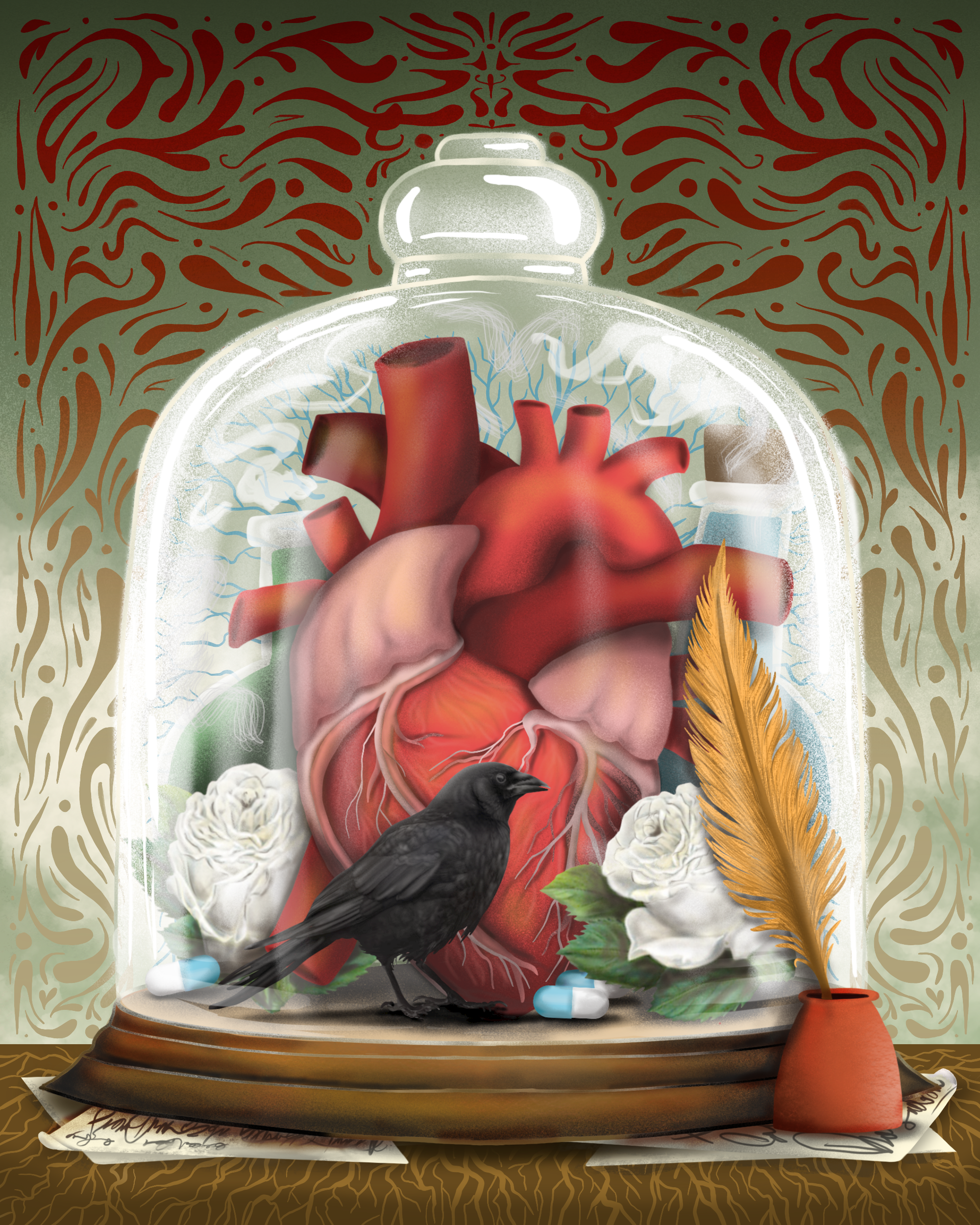

Ilustración Jeremy Monroy

Las noches transcurrían tranquilas. Desgraciadamente, no había muchas medidas curativas que tomar. Mi objetivo principal era mantenerla cómoda, sin dolor, sin molestias. Laurita era de pocas palabras, sus ojos permanecían cerrados la mayor parte del tiempo, su cuerpo rígido. No se quejaba mucho. En más de una ocasión percibí que aun con dolor permanecía callada, inmóvil, imperturbable. En los momentos de alivio, lo que salía de su boca eran gestos de agradecimiento.

Rápidamente aprendió mi nombre y así se dirigía hacia mí. Me hacía sentir especial entre tanta gente entrando y saliendo: especialistas, enfermeras, curas de la iglesia, familiares y amigos, ese gesto me hacía sentir especial. Cuando me hablaba, entreabría los ojos haciéndome notar que en ese momento yo tenía toda su atención. Era muy educada, sutil y amable. Su tono de voz era tenue y tranquilo. Conforme pasaban las horas y los días, la confianza fue floreciendo entre las dos. Cada vez hablábamos un poco más: yo intentaba no incomodar, permitir que descansara, pero ella, con sus últimas fuerzas, no estaba dispuesta a malgastar los días.

De Laurita aprendí muchas cosas. Tenía una rutina muy particular: todas las noches, antes de tomar su medicación para dormir, me pedía asistencia para usar su teléfono celular y les llamaba a cada uno de sus hermanos, a quienes les agradecía y daba las buenas noches. Siempre me decía que no estaba segura de cómo sería la velada o, más aún, si habría para ella un mañana, y por ello prefería despedirse cada noche. A eso, ella le llamaba abandonarse, permitirse un descanso profundo de cuerpo, alma y mente y dejarse ir, así fuera la última consecuencia.

Los días seguían pasando y aparecían cada vez más molestias. Particularmente, recuerdo una noche en la que Laurita no dijo ni una palabra, pero su semblante lo decía todo: tenía mucho malestar, la fiebre no disminuía y yo solo podía aliviarla y acompañarla en el dolor. Entonces ella tomó su celular e hizo lo de siempre, pero esta vez puso música de fondo: Mul Mantra, en la oscuridad, a la tenue luz de una pequeña lámpara de mesa. Asemejaba más a una escena de despedida, de abandono final. No pude evitar sentir una profunda pena, yo quería ayudarla más. Me pregunté más de una vez si había algo que pudiera hacer por ella, me parecía increíble que un ser humano tan consciente, amable, amoroso y apacible estuviera en esa situación. Era una persona tan buena. Y todo eso por lo que estaba pasando sin duda nadie lo merece, y menos ella.

Por un momento llegué a renegar de la situación, hubiera deseado que la historia de Laurita fuera como aquellas en las que el protagonista de repente experimenta un milagro, se cura o encuentra un lado sumamente positivo en su partida. Pero su realidad no era así. Laurita se estaba muriendo y ni yo ni nadie podíamos hacer nada al respecto. Lo único posible era acompañarla, cuidarla y llenarla de cariño para que su despedida fuera digna y amena.

Una noche que estaba cuidando a Laurita un frío recorrió mi cuerpo y en algún momento me sentí observada. Evidentemente no había nadie más en la habitación, solo éramos ella y yo, y la sensación de incertidumbre ante su muerte, que podría suceder en cualquier momento. Entonces fui consciente de algo que venía pasando desde hacía tiempo: la muerte y yo nos encontrábamos en la misma habitación, cuidando y acechando a una misma alma. Éramos las tres: Laurita, la muerte y yo. Yo, sentada en el reposet, en medio de la oscuridad, luchando con todas mis fuerzas para no cerrar los ojos, velando por su sueño y por su respiración entrecortada. Ella, en medio de la noche, buscando el momento exacto, impredecible, para llevar a Laurita al descanso eterno.

Es entonces cuando afirmo: la muerte y yo no somos viejas amigas, pero sí somos conocidas. Hemos compartido toda nuestra atención en una misma alma, en una misma persona. Yo quería que Laurita descansara, pero no quería que se fuera. Y ahora, en su último sueño profundo y tranquilo, advierto cómo en un instante, en un último suspiro.

Una vez más, la muerte se salió con la suya.

Agradecimientos

A la comunidad, familiares y tutores, a las personas en situación de salud o enfermedad, que nos brindan la confianza y dejan en nuestras manos su cuidado, que con calidez nos acogen en sus hogares con la oportunidad de acompañar en la vida, en la muerte, en el dolor, en el consuelo y en el descanso. A la FAEO, UJED, por exhortar en los estudiantes el hábito de plasmar el corazón en todo lo que hacen.

Sobre la autora

Enfermera, Secretaría de Salud, Durango, Durango, México

Sugerencia de citación:

Herrera-Matías, X. A. (2023). La muerte y yo no somos amigas. Medicina y Cultura, 1(2), mc23a-16.

https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2023.1.2.16

Xóchitl Alondra Herrera Matías

Es enfermera, mexicana. Egresada de Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED. En actual formación como especialista. Apasionada defensora y precursora de la autonomía y orgullo del profesional de enfermería. Sensible en la búsqueda del patrón estético en los cuidados profesionales. Durante pandemia por COVID-19, condecorada con mérito militar en grado de venera, en apoyo a los cuerpos de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Contacto: xochitl.ujed@gmail.com

¡Lee más de nuestro contenido!

“¿En verdad no tienen nada?”

Herlinda Dabbah M.

Manuel Ramiro

Dr. Alberto Lifshitz

Ayer vi a Lupita

Teresita Corona Vázquez

Representaciones de la corporalidad prehispánica en dos patologías tradicionales contemporáneas

Humberto Mariano Villalobos Villagra* y Aydee Abigail Viera Ledesma**

Breve interludio del nuevo médico en el servicio social

Enrique Villarreal García

Chéjov y el daño que hace el tabaco

Dr. Alberto Lifshitz