Palabras clave: cuento; ciencia ficción; distopía

Alan llevaba siete días en la sala de tortura. En cuanto lo capturaron se encargaron de modificar el código fuente de su disipador de dolor y a partir de este momento le administraban dosis de dolor cada vez más altas. Iniciaron con un pie y luego con una mano, pero ante su negativa aumentaron los impulsos nerviosos hacia su cerebro, hasta que le doliera como si no tuviera un solo hueso sano. Al poco tiempo se dieron cuenta de que no lograrían mucho, así que comenzaron a estimular las zonas cerebrales que correspondían a piernas, brazos, espalda y abdomen. Ya no quedaba ni una parte del cuerpo de Alan sin un dolor equivalente a ser golpeado por una banda de pandilleros y ser lanzado desde un tercer piso. Todo ese tormento en un cuerpo íntegro, listo para recibir más y más dosis de horror.

Al principio Alan gritaba, aullaba, lloraba y gemía; pidiendo que detuvieran la tortura, pero a partir del cuarto día, al terminar las sesiones, quedaba inconsciente, apenas arrastrándose entre su propia mierda y orines.

–¡Detengan los estímulos del disipador de dolor! Llevamos días así y no logramos nada –dijo Margaret.

Alan parecía muerto. Pero los monitores indicaban que, aunque estaba muy afectado por siete días ininterrumpidos de martirio, aún era viable continuar. Margaret tomó un tubo de acero y abrió la puerta de la sala, donde la pestilencia era intolerable. Apenas se inmutó y se acercó muy tranquilamente a la mesa de concreto donde Alan yacía amarrado. Rodeó un par de veces la estructura de cemento, siempre mirando fijamente el cuerpo tendido, como buscando una aguja en un pajar. Antes de rodearlo por tercera vez, y para sorpresa de los técnicos en la sala de control, tomó el tubo con ambas manos, lo levantó y comenzó a golpear furiosa la mano y el brazo derecho de Alan.

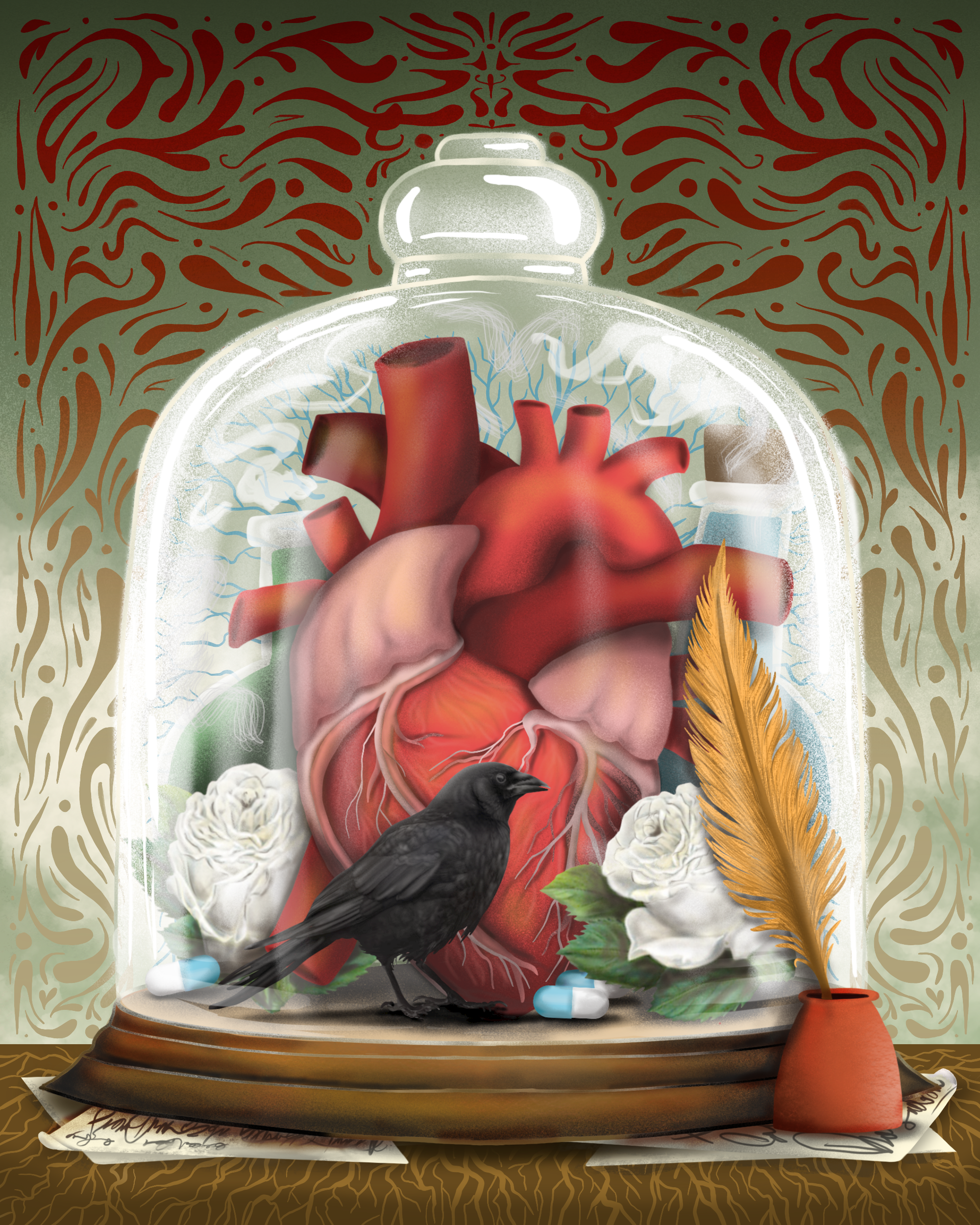

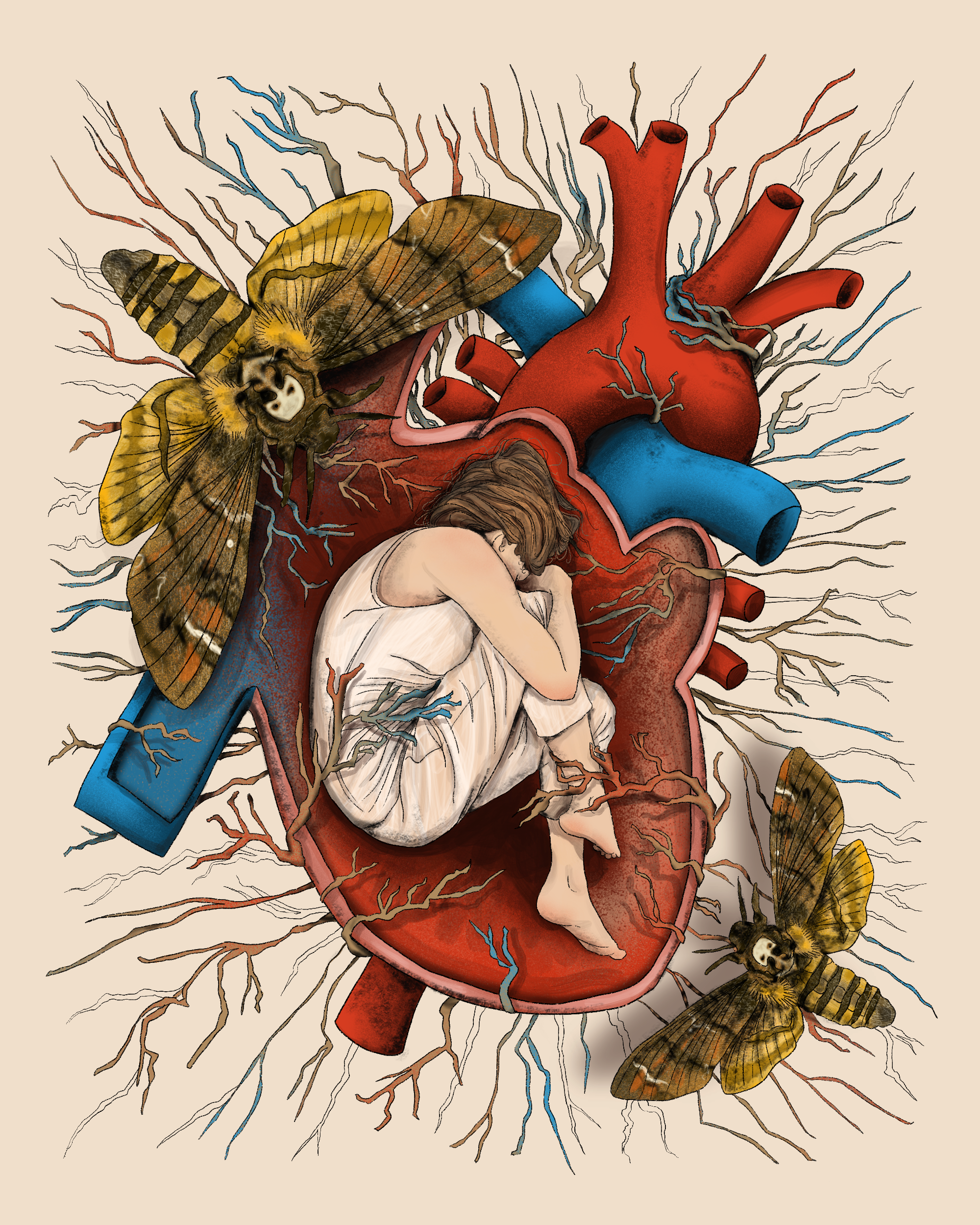

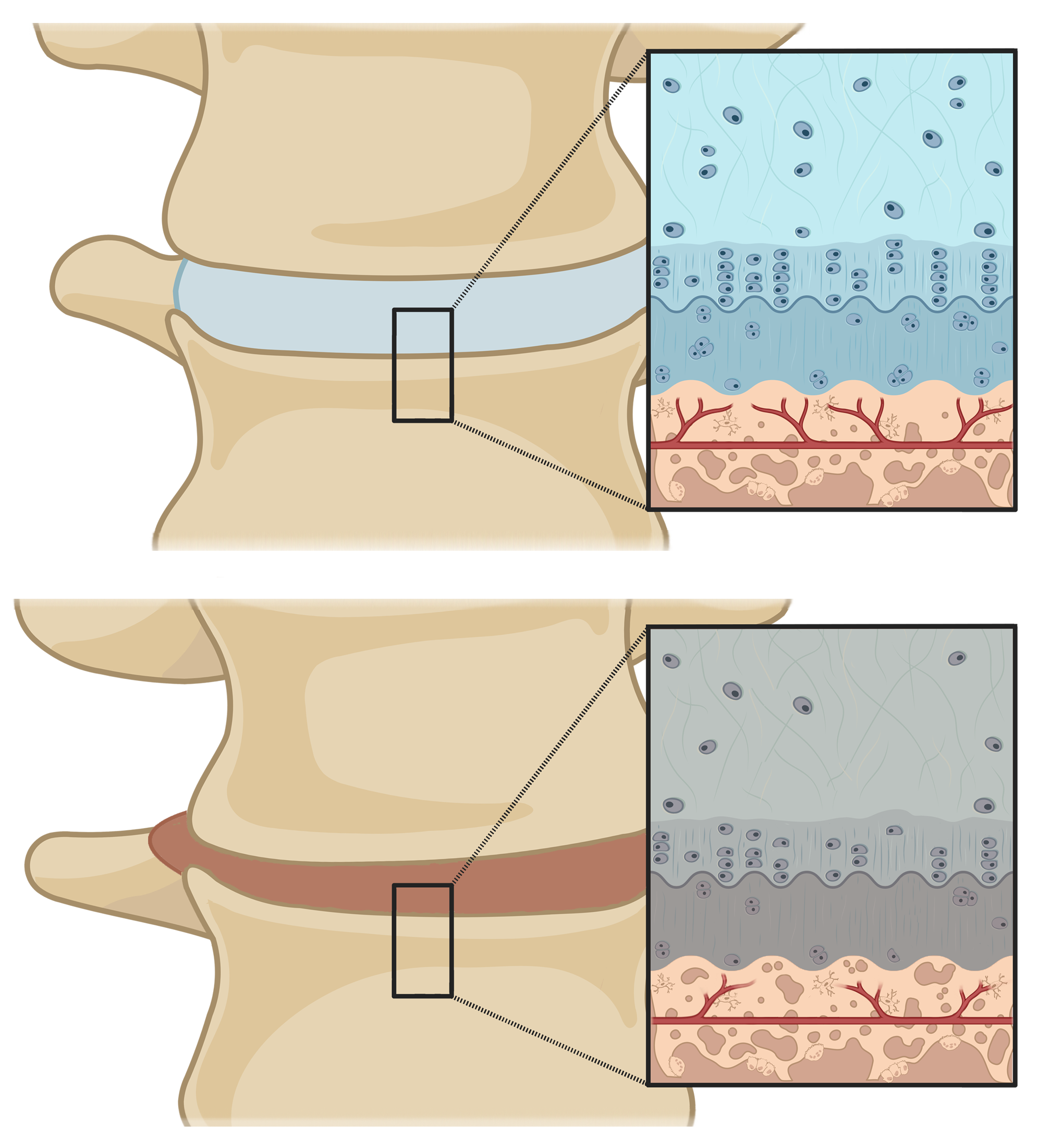

Ilustración David Cortés Álvarez

Al principio los huesos resistieron, pero tras varios embates de Margaret fueron cediendo uno a uno, hasta que el brazo derecho de Alan quedó totalmente deformado, el tubo bañado en sangre y Margaret empapada en sudor. Tiró el arma ensangrentada a sus pies y gritó al vacío de la habitación.

–Despiértenlo, hagan lo que sea necesario. Lo quiero despierto ahora.

El cuerpo de Alan parecía inerte y tan solo un sutil movimiento del tórax indicaba que estaba vivo. Entraron un par de personas a la sala con una serie de medicamentos. Tras deliberar en voz baja le inyectaron algo en la vena del brazo izquierdo, mientras Margaret los observaba en todo momento, con impaciencia.

A los pocos segundos la respiración de Alan se volvió más agitada. Él intentó decir algo, pero en realidad profirió pequeños gemidos que poco a poco se tornaron en gritos. Margaret rasgó un pedazo de tela del pantalón raído de Alan: lo cortó con sus propias manos sin importarle que la orina y las heces la ensuciaran mientras lo hacía jirones. Después hizo ovillo la tela, abrió la boca de Alan y la introdujo hasta el fondo de su garganta.

–¿Verdad que este dolor se siente diferente, Alan? –dijo Margaret con voz apacible–. Aunque ese gran invento tuyo sirve para la mayoría de las personas, hay tipos duros como tú que requieren métodos más tradicionales. Lo único malo es que por lo general mueren sin decirnos lo que queremos saber o inventan historias fantásticas para que los dejemos en paz. ¿Pero tú sí vas a decir la verdad, Alan? ¿O quieres morir a palos como todos los demás que te precedieron?

Alan se limitó a cerrar los ojos y derramar un par de lágrimas. Margaret lo sacó de su sufrimiento al propinarle un golpe, esta vez en la pierna derecha. El trapo en la boca no lo dejaba gritar y casi no podía respirar, pero se movía y se revolcaba de dolor. Margaret estaba agitada y sudorosa. Tras algunos minutos se detuvo y admiró la pierna deformada y ensangrentada de su víctima.

Pasó un rato antes de que Margaret retomara la compostura. Alan no paraba de gemir y retorcerse sobre la mesa.

–¿Ves, querido Alan? Eres solo un pedazo de mierda, ahora te das cuenta de que tu inventito ese para disipar el dolor no es nada en comparación con la realidad. Y, a pesar de eso, no dejas de ser el asesino más grande de la historia y el responsable de que todo el mundo se haya venido abajo.

Alan negaba con la cabeza. Cuando se tranquilizó, Margaret tomó un extremo del trozo de tela dentro de su boca y lo jaló con tanta fuerza que se desprendieron un par de dientes. La boca de Alan comenzó a sangrar, inundando de manera intermitente el fondo de su garganta, ocasionando accesos de tos sangrienta. Margaret tomó el tubo con la mano derecha y lo colocó en la entrepierna de Alan.

–¡Ya, por favor! –suplicaba Alan, asfixiándose.

Margaret lo observó por unos segundos. Después le jaló el cabello, ocasionando que su cuerpo temblara. Acercó su cara a la de Alan y le dijo algo apenas audible. Alan abrió los ojos, asintió con la cabeza y volvió a cerrarlos inundando su cara de lágrimas que limpiaban la sangre.

–Veo que has entrado en razón, querido Alan. Ahora tú y yo tenemos algo en común. Sabemos que no es el dinero, el poder o el sexo lo que mueve el mundo. Es el dolor.

Enseguida, Margaret comenzó a desatar las amarras y volteó hacia la sala de control. Todos ahí comprendieron lo que eso significaba. Entonces entraron dos personas. Una de ellas cargaba una silla que colocó al lado de la mesa, muy cerca del brazo y la pierna destrozados de Alan. La otra dejó una especie de grabadora antigua al lado de la silla. Margaret tiró el tubo y al caer el sonido metálico resonó en la habitación. Se limpió el sudor con la mano y luego la secó con su ropa. Finalmente, se sentó.

–Tengo que confesarte, querido Alan, que al principio pensamos que eras uno más de los cientos de presos en los centros de seguridad. Y paradójicamente tu gran invento te delató. Nos sorprendió ver los registros de tu disipador de dolor. Al escanearlos y distinguir quién eras brincamos de nuestros asientos: eres una maldita celebridad. Tú inventaste la tecnología de dolor distribuido, saboteaste tu propio proyecto y te cargaste millones de vidas en unos cuantos segundos.

Alan se mostraba temeroso. Intentó alejarse de Margaret y quedó al borde de la mesa, a punto de caerse.

–Tranquilo, Alan. Tenemos un trato y no vamos a hacerte nada, pero no nos culpes. Eres la persona más famosa de la historia. Frente a ti, Hitler parece un boy scout.

Alan despegó con dificultad sus labios ensangrentados y respondió.

–Hitler y yo somos muy diferentes.

Sonriendo, Margaret soltó una carcajada.

–Por supuesto que son diferentes. Tú fuiste la persona del año, la más influyente: ganaste el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo del dolor distribuido con tan solo treinta años de edad, y también ganaste la Medalla Fields. Eras una celebridad.

–Jamás me consideré como tal, no hice mayor cosa –dijo con un hilo de voz a punto de quebrarse–. Ya llevábamos muchos años demostrando que el poder de cómputo con el que contábamos en ese momento permitía distribuir tareas titánicas, divididas en miles o millones de pequeños procesos. Y desde hace mucho tiempo recibíamos y almacenábamos información sobre todas las personas del mundo, señales eléctricas que guardábamos y nos informaban desde los gustos musicales hasta los datos de la respiración y los latidos del corazón de cada individuo. Lo único diferente fue diseñar un difusor de dolor que transmitiera la señal eléctrica del sitio afectado a un receptor, y así, en lugar de que la señal llegara al cerebro y ocasionara dolor, la podíamos manipular y dividir en decenas o centenas de nano dolores todo el dolor de un paciente terminal a quien un tumor le devoraba el páncreas. La calidad de vida, o la calidad de muerte, mejoró muchísimo.

–Recuerdo esa revolución, Alan. La crisis de los opioides fue cosa del pasado. Mientras las acciones de las farmacéuticas que producían e investigaban analgésicos caían en picada, las de la industria de la tecnología de disipación de dolor se fueron al cielo.

–Ese fue el principio del fin. Cuando desarrollé esta tecnología los primeros ensayos clínicos fueron para pacientes terminales, donde amigos y familiares se ofrecían como voluntarios para distribuir el dolor de su paciente y así aligerar el proceso final.

–¿En serio? No lo puedo creer. Eso no tiene nada que ver con los usos que me tocó presenciar.

–Sí, así fue. Poco a poco se ampliaron las indicaciones médicas, se siguió con la aflicción lumbar, lo que redujo la discapacidad laboral y ahorró millones de dólares a las empresas.

–Pero eso no parece ser el principio del fin, ¿no crees, Alan?

–El problema surgió cuando ya no había suficientes voluntarios y las empresas deseaban seguir manteniendo activos a sus empleados. Y tras una presión mundial sin precedentes, se autorizó la administración del dolor distribuido recompensado: las personas recibían una microdosis de dolor y a cambio recibían un pago. En realidad, también era un micropago.

–Los famosos painers, los asalariados del dolor. Entiendo que tuvieron grandes discusiones éticas, pero se formuló una reglamentación estricta que limitaba cuánto dolor distribuido podía recibir un painer.

Alan no pudo evitar esbozar una malograda sonrisa.

–¿En qué año naciste, niña? –preguntó Alan.

–Cinco años después del dolocausto, cuando el sistema económico se vino abajo y nació la recesión mundial que seguimos atravesando. ¿En serio no sabías que algo así iba a pasar, Alan?

–Por eso no entiendes nada, niña. Al autorizar el uso de painers todos sabíamos que algo iba a salir mal. Con treinta por ciento de la población con dolor crónico, se necesitaba muchísima gente alquilándose para recibirlo de forma distribuida. Así nacieron los “paraísos del dolor”, el nombre más estúpido para granjas localizadas en países con leyes extremadamente laxas, y casi siempre extremadamente pobres. Los painers de estos paraísos laboraban, por así decirlo, dieciocho horas diarias. Solo los liberaban del dolor para dormir seis horas. Por supuesto, recibían entre cinco o seis veces la dosis máxima permitida de dolor distribuido. Prácticamente eran prisioneros. Niñas y niños, mujeres embarazadas, ancianos y, paradójicamente, gente enferma, se mantenían recluidos por unos cuantos dólares al día. Una vez asegurada la mano de obra barata, el dolor distribuido se volvió popular incluso entre los deportistas. El espectáculo alcanzó niveles que rayaban en la fantasía: los futbolistas golpeaban el casco cada vez con más fuerza, la violencia de las peleas de box era inimaginable, los ciclistas se levantaban frescos después de quince días destrozándose las piernas. No había límites, creamos el mundo sin dolor. Al menos una pequeña parte del mundo, ya que el número de personas que experimentaba dolor crónico pasó de la tercera parte de la población a casi dos tercios. La mayoría era residente de países pobres, aunque la precarización ayudó a impulsar el desarrollo de painers en países mejor desarrollados. Jamás se había experimentado tanto dolor en el mundo.

–¿Pero no intentase hacer algo? Pudiste advertir a la gente sobre lo que pasaba. Seguro te habrían escuchado. Pertenecías a los consejos directivos de las empresas tecnológicas más importantes del mundo.

–Efectivamente. Cuando les mostré los documentos sobre los paraísos del dolor me despidieron. Al intentar hacer públicas las evidencias amenazaron con meterme a la cárcel. Ni siquiera esperaron a que cumpliera mis amenazas. Primero comenzaron a intimidarme, pero pronto pasaron a cosas más serias. Un día me secuestraron y me implantaron un disipador, amenazando con activarlo si seguía dando problemas.

–Y seguiste dando problemas, Alan. Según se cuenta, pediste un rescate multimillonario para no activar un código malicioso que integraste en el firmware de todos los disipadores.

Alan soltó una carcajada acompañada de un gemido.

–Por supuesto que no, nunca existió un código malicioso. Sencillamente existían códigos de seguridad. Esa historia la inventaron después del dolocausto porque necesitaban un chivo expiatorio.

–Entonces, no entiendo. ¿Cómo murieron millones de personas en cuestión de horas?

–Eso fue un evento adverso inesperado, por llamarlo así. Todos sabían de la existencia de códigos de seguridad en los disipadores. Pero cuando se masificó el uso del dolor distribuido, se sobrepasaron los límites teóricos que permitía el disipador y no se observó ningún efecto, y entonces no les importó seguir administrando dolor a los painers. En un momento pensé que había calculado erróneamente los límites que soportaba la red de distribución de dolor. La idea de los códigos de seguridad fue precisamente mantener estable la red de distribución.

–Hasta el siete de junio –intervino Margaret.

–Hasta el siete de junio –repitió en voz baja Alan–. Ese día pasó lo que nadie esperaba, pero que todos presentíamos. Aunque nunca tuvimos una idea precisa de qué pasaría si superábamos los límites de la distribución del dolor. Los más optimistas pensaban que al llegar a ese límite habría una disfunción masiva de los disipadores y las personas que pagaban para no experimentarlo volverían a percibirlo en su totalidad.

–Lo que claramente no pasó, ¿verdad?

–No, la red se sobrecargó y cayó en un bucle que amplificó las señales del dolor que recibían los painers a nivel mundial. Intentaron apagar la red de distribución, pero los ciclos se repetían tautológicamente de manera local en cada disipador. En cuestión de minutos las señales de dolor se multiplicaron decenas de veces, y fue en ese momento cuando los painers comenzaron a suicidarse masivamente porque no era posible tolerar tal cantidad de dolor. Murió cerca de la mitad de los painers, millones de personas. Las escenas eran dantescas, gente lanzándose de edificios, golpeándose, arrancándose la piel, arrojándose a los arroyos vehiculares, cualquier forma era válida para dejar de sentir el suplicio.

–¿Y cómo sobreviviste, Alan?

–Mi difusor estaba apagado. También sobrevivieron aquellos con dosis seguras de dolor distribuido, lo que evitó una catástrofe mayor. Los días siguientes al desastre nadie sabía muy bien que había pasado, nadie tenía idea de qué hacer con millones de cadáveres, nadie esperó las consecuencias económicas del dolocausto.

–Mis padres me narraron algo similar: el caos en el mundo. Y este caos siempre venía acompañado de tu nombre: se rumoraba que hackeaste la red de distribución y que interviniste las redes de seguridad de los principales sistemas financieros. Eso fue lo que tumbó las más grandes economías del mundo.

–Al principio del dolocausto se intentaron minimizar sus alcances. Se sabía que la sobrecarga ocasionó la muerte masiva de millones de personas, pero no se podía aceptar, al menos no públicamente, que los países ricos abusaron de la red de disipación de dolor y eran responsables de los daños ocasionados. Pero desde décadas atrás ya tenían experiencia en el desvío de sus responsabilidades, la deforestación voraz del Amazonas, el exterminio de habitantes de pueblos originarios, la esclavitud práctica de personas para la confección de ropa y equipo de cómputo, hasta los genocidios cometidos por la industria de los metales preciosos. Todo esto cobró millones de vidas y empobreció a los países afectados. Pero quienes se beneficiaban se mantenían cómodamente alejados de esa realidad. Lo que pasó fue algo inesperado, la crisis fue tan inmediata que en pocas semanas se notaron los indicios de lo que se avecinaba. Lo primero fue la quiebra de la gran mayoría de los países pobres que permitieron el uso indiscriminado de painers y paraísos de dolor, lo cual hubiese bastado para estrangular el sistema financiero. Y antes de que se propusiera un programa de salvamento económico, brincaron las alarmas de todas las cadenas de producción en los países industrializados: en pocas semanas se terminó la mano de obra barata que producía miles de componentes elementales, hasta llegar al desabasto de productos de consumo básico. Por primera vez en la historia de la humanidad se abolió la explotación, pero lejos de ser una consecuencia del bienestar global, fue debido a la pérdida de los explotados, una materia prima que se creía inagotable.

–Mis padres me contaron que la situación era inadmisible. La gente se mataba por un pedazo de pan que llevar a su casa. Todos, excepto los millonarios, se enfrascaron en guerrillas para conseguir apenas lo indispensable para vivir. Solo unos pocos miles de personas mantuvieron una condición de vida similar a la que tenían antes del dolocausto. Para el resto de la humanidad las condiciones de vida retrocedieron un siglo.

–Y las cosas pudieron ser aun más graves. La cooperación internacional dejó de existir y estuvimos muy cerca de que estallara otra guerra mundial. Aunque debo aceptar que fue un acierto transformarme en su chivo expiatorio, el responsable de la peor crisis mundial. Eso mantuvo unidos los frágiles hilos que frenaron la escalada bélica.

–Pero no pudo frenar la crisis mundial. En menos de una década perdimos lo que ganamos en los últimos cien años. Mira que la hemos pasado mal, Alan. Lo bueno es que podrás ayudarme a tener una mejor vida.

Alan tenía la mirada perdida, pero volteó a ver a Margaret al escuchar sus palabras. Entrecerró los ojos tratando de entender qué quería decir y al aguzar la mirada se dio cuenta de que entre las ropas de Margaret se asomaba el cañón de una pistola. Antes de que pudiera pensar en algo más, Alan recibió dos disparos certeros que terminaron con su vida.

Tras unos breves minutos, en los que Margaret veía cómo se desangraba el cuerpo y al confirmar que su corazón exangüe se había detenido, sacó de su bolsa un pedazo de papel con la foto de Alan donde se anunciaba la recompensa por su cabeza. Después sacó un afilado cuchillo y se acercó para tomar la cabeza de Alan por el pelo.

–Como te dije, querido Alan. Voy a ser justa contigo y esto no te va a doler.

Sobre el autor

Departamento de Gastroenterología. Fundación Clínica Médica Sur, Ciudad de México, México.

ORCID: 0000-0002-7451-3306

Sugerencia de citación:

Chavez-Tapia, N. C. (2023). Dolocausto. Medicina y Cultura, 1(2), mc23a-19.

https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2023.1.2.19

Norberto C. Chavez Tapia

Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México del curso de posgrado en Gastroenterología. Internista, gastroenterólogo, maestrante en escritura creativa y doctor en ciencias. Jefe de Gastroenterología e Investigación Traslacional en la Fundación Clínica Médica Sur. Autor de más de 180 artículos científicos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Editor en jefe de la revista Annals of Hepatology y ultramaratonista.

Contacto: khavez@gmail.com

¡Lee más de nuestro contenido!

Medirse uno mismo

Alberto Lifshitz

Usar ambos lados del cerebro

Alberto Lifshitz

Cómo escribir sobre ciencia y atrapar a los lectores

Martha Duhne Backhauss

Dr. Fernando Ortiz Monasterio, retrato de un cirujano iconoclasta

TV UNAM

Entrevista a Nicolás Echevarría: “El conocimiento no tiene fronteras políticas”

Fernanda Solórzano

La cultura de la enfermedad crónica

Alberto Lifshitz